例1)令和3年度課税分 →令和2年分所得及び控除に対する課税

例2)平成30年度課税分 →平成29年分所得及び控除に対する課税

このページでは、個人住民税(市県民税)の算出後の所得割額等から控除することができる、調整控除、税額控除、税額調整額について、説明します。

(1)調整控除

平成19年度に所得税(国税)から市県民税(地方税)へ税源が移譲されました。これは、所得税額(国税)を軽減し、軽減分を市県民税(地方税)に移譲するように税率を改めたものです。

しかしながら、所得税と市県民税の所得控除(クリックで移動)において、人的控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除等の「人」を対象とした控除)の金額に差があるため、税源移譲により所得税と市県民税の合計額が増加になる場合があります。

この負担増加を調整するため、市県民税の所得割額を減額するものが調整控除です。

<人的控除差の一覧表>

| 人的控除の種類 | 控除額 | 人的控除額の差 | ||||

| 市県民税 | 所 得 税 | |||||

| 障害者控除 | 普通障害 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||

| 特別障害 | 30万円 | 40万円 | 10万円 | |||

| 同居特別障害 | 53万円 | 75万円 | 22万円 | |||

|

寡婦控除 寡夫控除 ひとり親控除 |

一般の寡婦 | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||

|

特別の寡婦 ※令和2年度課税分まで適用あり。 ※令和3年度課税分からは「ひとり親」に改められます。 |

30万円 | 35万円 | 5万円 | |||

|

ひとり親 ※令和3年度課税分から適用あり。 |

30万円 | 35万円 | 5万円 | |||

|

寡夫 ※令和2年度課税分まで適用あり。 ※令和3年度課税分からは「ひとり親」に改められます。 |

26万円 | 27万円 | 1万円 | |||

| 勤労学生控除 | − | 26万円 | 27万円 | 1万円 | ||

| 配偶者控除 | 対象年度 | 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の区分 | 市県民税 | 所 得 税 | 人的控除の差 |

| 平成31年度課税分から | 900万円以下 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |

| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||

| 900万円超950万円以下 | 一般 | 22万円 | 26万円 | 4万円 | ||

| 老人 | 26万円 | 32万円 | 6万円 | |||

| 950万円超1,000万円以下 | 一般 | 11万円 | 13万円 | 2万円 | ||

| 老人 | 13万円 | 16万円 | 3万円 | |||

| 平成30年度課税分まで | 要件なし | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | |

| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||

| 配偶者特別控除 | 対象年度 | 納税義務者の合計所得金額 | 配偶者の合計所得金額 | 市県民税 | 所 得 税 | 人的控除の差 |

| 令和3年度課税分から | 900万円以下 |

48万円超 50万円未満 |

税源移譲 後の法改 正により 発生した 差額は、 税源移譲 と関係無 いため、 調整控除 の対象と なりませ ん。よっ て、税源 移譲時点 での差額 が適用さ れます。 |

5万円 | ||

|

50万円以上 55万円未満 |

3万円 | |||||

| 900万円超950万円以下 |

48万円超 50万円未満 |

4万円 | ||||

|

50万円以上 55万円未満 |

2万円 | |||||

| 950万円超1,000万円以下 |

48万円超 50万円未満 |

2万円 | ||||

|

50万円以上 55万円未満 |

1万円 | |||||

| 平成31年度課税分から | 900万円以下 |

38万円超 40万円未満 |

5万円 | |||

|

40万円以上 45万円未満 |

3万円 | |||||

| 900万円超950万円以下 |

38万円超 40万円未満 |

4万円 | ||||

|

40万円以上 45万円未満 |

2万円 | |||||

| 950万円超1,000万円以下 |

38万円超 40万円未満 |

2万円 | ||||

|

40万円以上 45万円未満 |

1万円 | |||||

| 平成30年度課税分まで | 要件なし |

38万円超 40万円未満 |

33万円 | 38万円 | 5万円 | |

|

40万円以上 45万円未満 |

33万円 | 36万円 | 3万円 | |||

| 扶養控除 | 一般 | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||

| 特定 | 45万円 | 63万円 | 18万円 | |||

| 老人 | 38万円 | 48万円 | 10万円 | |||

| 同居老親 | 45万円 | 58万円 | 13万円 | |||

| 基礎控除 | 対象年度 | 納税義務者の合計所得金額 | 市県民税 | 所 得 税 | 人的控除の差 | |

| 令和3年度課税分から | 2,400万円以下 | 43万円 | 48万円 | 5万円 | ||

| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 | 32万円 | 3万円 | |||

| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 15万円 | 16万円 | 1万円 | |||

| 2,500万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | |||

| 令和2年度課税分まで | 要件なし | 33万円 | 38万円 | 5万円 | ||

人的控除差の合計額=本人の基礎控除分(38万円-33万円)+配偶者分(38万-33万円)+特定扶養分(63万円-45万円)=28万円

<調整控除額の計算>

| 合計所得金額 | 調整控除額 | 所得割の控除割合 |

|---|---|---|

| 200万円以下 |

次のイ)、ロ)のうちいずれか少ない金額 イ)人的控除額の差の合計額×5% ロ)合計課税所得金額×5% |

・県民税4割 ・市民税6割 |

| 200万円超 |

{人的控除額の差の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}×5% ※控除額が2,500円未満の場合には、一律で2,500円を控除額とする。 |

(2)配当控除

国税において法人税と所得税の二重課税を排除する趣旨から配当控除の制度が設けられたように、市県民税においても、納税義務者に控除対象となる配当所得がある場合には、対象となる所得割額から一定の金額を控除します(分離課税を選択した場合を除く)。<対象となる配当所得と除外される 配当所得>

| 対象となる配当所得 | 除外される配当所得 |

|---|---|

|

内国法人から支払を受ける以下のもので、右欄に該当しないもの。 ・剰余金の配当 ・利益の配当 ・剰余金の分配 ・金銭の分配 ・証券投資信託の収益の分配 ・特定株式投資信託の収益の分配 |

・オープン型証券投資信託のうち、信託財産の元本の払戻し相当部分 ・私募公社債等運用投資信託等の収益の分配 ・国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 ・外国株価指数連動型特定株式投資信託の収益の分配 ・特定外貨建等証券投資信託の収益の分配 ・適格機関投資家私募信託の収益の分配 ・特定目的信託の収益の分配 ・特定目的会社から受ける配当 ・投資法人から受ける配当 ・申告しないことを選択した特定配当等 |

<控除率の一覧>

| 分類 | 所得の合計額(※) D | 1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||

| A |

剰余金の配当 利益の配当 剰余金の分配 金銭の分配 特定株式投資信託の収益の分配 |

1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% |

| B | 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く) | 0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |

| C | 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% |

<控除額の計算>

計算式:分類毎(A,B,C)の配当所得の金額×控除率

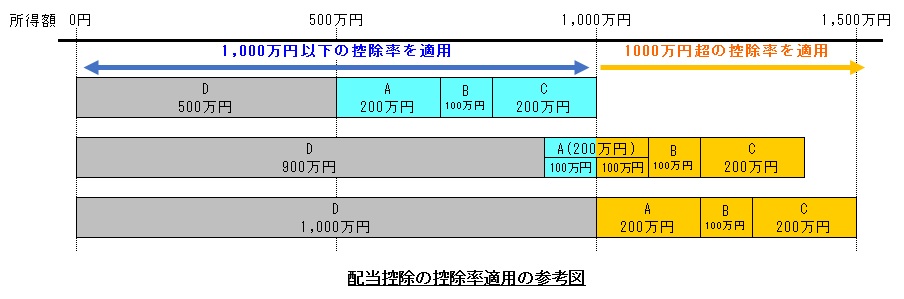

1,000万円超の控除率の適用については、次の順序で所得額を合計した結果、1,000万円を超えた部分の所得について適用となります。

所得の合計の順序 :D⇒A⇒B⇒Cの順番に所得を合計していきます。

控除率の適用関係は次の図をご参考ください。

(3)外国税額控除

所得割の納税義務者が外国に源泉のある所得について、その国の法令により所得税や市県民税に相当する税金を課税されたときは、一定の方法により、その外国税額を市県民税所得割額から差し引くことができます(外国と国内での国際間の二重課税への配慮)。

<控除額の計算>

所得税(国税)において、控除しきれない外国税がある場合に市民税・県民税それぞれ一定の金額を限度として控除することができます。

控除の順序は、県民税⇒市民税の順序で行います。県民税で控除を引き切れた場合には市民税での控除はありません。

所得税の控除限度額=その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額/その年分の所得総額)・・・A

県民税の控除限度額=A × 12%

市民税の控除限度額=A × 18%

(4)住宅借入金等特別税額控除

前年分の所得税について、住宅ローン控除の適用を受けている納税義務者のうち平成11年から平成18年又は平成21年から令和7年12月までに入居した者について、所得税から控除しきれない額を市県民税から控除することができます。住宅ローン控除の適用を受ける初年度は必ず所得税の確定申告をして下さい。また、初年度以降は年末調整や確定申告で必ず住宅ローン控除適用の手続きをして下さい。

(参考)所得税における住宅借入金控除可能額(国税庁ホームページ)

<控除額の計算>

| 居住開始年月 | 控除額等 | 適用年数 |

|---|---|---|

|

平成11年1月 〜平成18年12月 または 平成21年1月 〜平成26年3月 |

次の何れか小さい方の額 イ) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 ロ) 課税総所得金額×5% (上限は97,500円) |

10年目まで |

|

平成26年4月 〜令和3年12月 |

次の何れか小さい方の額 イ) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 ロ) 課税総所得金額×7% (上限は136,500円) ※1 |

消費税8%の場合は 10年目まで 消費税10%の場合は 13年目まで |

|

令和4年1月 〜令和7年12月 |

次の何れか小さい方の額 イ) 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税で控除しきれなかった額 ロ) 課税総所得金額×5% (上限は97,500円) ※1、※2 |

10年目または13年目まで

※3 |

※3 令和4年1月〜令和7年12月までに入居した方の控除期間は以下の表のとおりです。

| 居住年 | 控除期間 | |

|---|---|---|

| 一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 | 令和4年〜令和7年 | 13年 |

| その他新築住宅 | 令和4年〜令和5年 | 13年 |

| 令和6年〜令和7年 | 10年 | |

| 既存住宅 | 令和4年〜令和7年 | 10年 |

(5)寄附金税額控除

納税義務者が、都道府県・市区町村に対する寄附金や、納税義務者の賦課期日現在の住所地の共同募金会又は日本赤十字社の支部(静岡県の支部に限る)等への寄附金がある場合に、市県民税の調整控除後の所得割額から一定の金額を差し引くことができます。<県民税・市民税共に控除される寄附金の例示>

| 寄附先 | 備考 | |

|---|---|---|

| 都道府県・市区町村への寄附金 | ・地方団体への寄附金です。 ・「ふるさと納税」と呼ばれており、市県民税の税額控除を受けることができますが、平成31年度の税制改正により、令和元年6月以降のふるさと納税(寄附金)については、総務大臣が指定した地方団体への寄附金のみが、特例控除など税金の計算上有利な扱いを受けられることとなりました。総務大臣の指定の無い地方団体への寄附金は、寄附金税額控除のうち「基本分の控除(以下に説明有り)」のみが適用されることとなります。 ・総務大臣の指定状況等の確認は、総務省のふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)または、寄付先の地方団体へ直接ご確認下さい。 | |

| 静岡県共同募金会への寄附金 | ・総務大臣の承認があるものに限られます。 ・静岡県以外の共同募金会や静岡支部以外の日本赤十字社への寄附金については、 控除対象とはなりませんが、所得税(国税)の控除対象となる場合があります。 ・左記を通じた寄附金であって「○○災害義援金」等については、「ふるさと納税」の扱いとなる場合があります。寄附先の機関等にご確認ください。 | |

| 日本赤十字社静岡支部への寄附金 | ||

| 静岡県、下田市が条例で指定する寄附金 | ・所得税法第78条第2項第2号の規定に基き財務大臣の指定した寄附金で、静岡県内に主たる事務所を有する法人等への寄附金 <主たる例> ・公益社団法人 ・公益財団法人 ※上記法人等であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す寄附金に限られます。 | |

| ・所得税法第78条第2項第3号に掲げる寄附金のうち、静岡県内に主たる事務所を有する法人等(所得税法別表第1にあるもの)への寄附金。 <主たる例> ・医療法人 ・学校法人 ・軽自動車検査協会 等 ※上記法人等であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す寄附金に限られます。 | ||

| ・所得税法第78条第3項の規定により特定寄附金とみなされる金銭で、静岡県知事又は静岡県教育委員会の所管する特定公益信託の信託財産のための支出。 ※上記支出であっても、一定の要件(寄附の募集範囲、寄附の目的(教育・文化・社会福祉)、緊急性等)を満す支出に限られます。 | ||

| ・租税特別措置法第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、静岡県内に主たる事務所を有する認定特定非営利活動法人等への寄附金 | ||

※下田市の条例に定めがなく、静岡県の条例に定めがあるものは、県民税についてのみ控除を受けられます。詳しくは静岡県のホームページ(クリックで移動)をご確認ください。

※下田市の条例にのみ定めがあるもの(市民税のみ控除できる寄附金)はありません。

<控除額の計算方法>

次で説明する「A+B+C」の合計額が寄附金税額控除額です。

※計算には、「寄附した年の所得税(国税)の所得情報」及び「翌年度の市県民税の所得割額」が必要となるため、控除額を正確に算出することは困難です。

総務省のふるさと納税ポータルサイト(クリックで移動)にて、寄附の目安額等の情報がありますので、ご参考ください。

A)全ての寄附金に共通の控除(基本分の控除)

| 計算式 | (寄附金額−2,000円)×10% |

|---|---|

| 上限額 | 「計算式で用いられる 寄附金額の上限」は、総所得金額等の30%まで ※寄附金額が総所得金額等の30%を超える場合には、寄附金額=総所得金額等の30%として計算される。 |

| 控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |

B)ふるさと納税による控除加算分(特例控除額)

| 計算式 | (ふるさと納税額−2,000円)× (100% − 10% − 所得税の限界税率(※1)×1.021(※2)) |

|---|---|

| 上限額 | 計算後の寄附金税額控除額の上限は、調整控除後の所得割額の20%まで |

| 控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |

C)ふるさと納税ワンストップ特例制度による控除加算分(申告特例控除額)

ワンストップ特例制度においては、確定申告を要しないため、所得税分(国税)に該当する寄附金控除額分を市県民税から控除するために加算されるものです。

| 計算式 | B×所得税の限界税率×1.021(※2)÷(100%-10%−所得税の限界税率×1.021(※2)) |

|---|---|

| 上限額 | 「計算式で用いられるふるさと納税額の上限」は、総所得金額等の40%を限度 |

| 控除割合 | 県民税4割、市民税6割 |

!ワンストップ特例を申請した方が確定申告する場合

ワンストップ特例の申請をした納税義務者が、所得税の確定申告をする場合には、ワンストップ特例は解除されるため、ワンストップを選択したふるさと納税分、その他すべての寄附金の証明書等を持参して申告にて控除の適用を受けてください。

※1所得税の限界税率とは所得税(国税)において、納税義務者に適用される最大の所得税率のことです(所得税は超過累進課税方式のため)。

※2乗率の1.021は、平成25年から令和19年まで復興特別所得税が課税(所得税の2.1%)されることに伴うものです。

(6)配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除

一定の上場株式の配当所得や、源泉徴収ありの特定口座における上場株式の譲渡所得について、配当割額又は株式等譲渡所得割額として分離課税され、支払者(証券会社等)から、支払時に県民税を特別徴収しています。これらについては、特別徴収されたことにより課税関係は終了し、税の申告する必要はありません(申告不要制度)が、それら所得について申告(申告選択制度)することもできます。この場合には、これら所得は所得割として市県民税が算出されます。

よって、申告された場合には、既に特別徴収により納められた配当割額・株式等譲渡所得割額の税額と二重課税となってしまいますので、特別徴収分の税額を控除することができます。

控除した結果、控除しきれない金額がある場合には、その額を還付(お返し)することになります。

<控除額の計算>

県民税分:配当割及び株式等譲渡所得割額×2/5

市民税分:配当割及び株式等譲渡所得割額×3/5

(7)税額調整額について(所得割の調整措置)

税額調整額については、所得割の調整措置とも言われ、他の税額控除とは意味が異なる調整です。この調整措置は、市県民税の所得割非課税限度を若干超えるような納税義務者の税額差引後の所得が、非課税限度額を若干下回る納税義務者の所得金額を下回らないように調整するものです。

調整措置により調整される金額が、税額調整額と呼ばれます。

例)税額調整を行う理由の概要イメージ(AさんとBさんを比較)

AさんとBさんの所得割非課税限度額(本人と控除対象配偶者⇒102万円)は同額として比較する。

また、説明をわかりやすくするため所得控除については、計算に含めていない。

●Aさんの所得103万円、非課税限度額が102万円とすると、所得割額は103,000円となる。

⇒Aさんの税額差引後の所得:1,030,000円(所得)−103,000円(税額)=927,000円

◎Bさんの所得102万円、非課税限度額102万円とすると、非課税のため所得割額は0円となる。

⇒Bさんの税額差引後の所得:1,020,000円(所得)−0円(税額)=1,020,000円

<上記計算を表にしたもの>

| 所得額 | 非課税限度額 | 所得割額 | 所得額−所得割額 (手取り所得) | |

|---|---|---|---|---|

| ●Aさん | 1,030,000円 | 1,020,000円 | 103,000円 | 927,000円 |

| ◎Bさん | 1,020,000円 | 1,020,000円 | 0円 | 1,020,000円 |

| 差額(A-B) | 10,000円 | 0円 | 103,000円 | ▲93,000円 |

調整措置は、このような税引き後の所得の逆転現象を緩和するためのものです。

<調整額の計算>

調整控除額:納税義務者の所得割の非課税限度額(※1)−(総所得金額等−算出税額(※2))

※1納税義務者の所得割の非課税限度額についてはこちらのページ(クリックで移動)で確認ください。

※2算出税額は、調整控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当控除及び住宅借入金特別控除適用後の所得割額です。

.jpg)