個人住民税の令和3年度課税分(令和2年中所得に対するもの)に係る主な制度の変更点についてご案内いたします。

| (1)給与所得控除額の見直し |

・給与所得控除額の上限額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられました。

・給与所得控除額の上限が適用される給与収入額が850万円超(改正前は1,000万円超)に引き下げられました。

給与所得控除額の改正前後の比較

| 給与等の収入金額の合計額 | 給与所得控除額 | |

|---|---|---|

| 改正前 | 改正後 | |

| 162.5万円以下 | 65万円 | 55万円 |

| 162.5万円超〜180万円以下 | 収入金額×40% | 収入金額×40%−10万円 |

| 180万円超〜360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 | 収入金額×30%+8万円 |

| 360万円超〜660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 | 収入金額×20%+44万円 |

| 660万円超〜850万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 収入金額×10%+110万円 |

| 850万円超〜1000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 | 195万円 |

| 1,000万円超〜 | 220万円 | 195万円 |

■給与所得の金額は以下の式で計算することができます。

給与所得の金額 = 給与等の収入金額の合計額 ー 給与所得控除額

※特定支出がある場合の給与所得の金額についてはお問い合わせください。

(2)公的年金等控除額の見直し |

・「公的年金等を含めない合計所得金額」に応じて、公的年金等控除額が区分され適用されることとなりました。

・公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に上限(195.5万円)が設定されました。

・これにより、公的年金等に係る雑所得の金額は以下のようになります。

▽課税年度の初日の属する年の前年の12月31日時点での年齢が65歳以上の方

【改正後】公的年金等に係る雑所得の金額

| 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等を含めない合計所得金額 | ||

|---|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |

| 90万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 100万円以下 | 0円 | 0円 | 収入金額−900,000円 |

| 110万円以下 | 0円 | 収入金額−1,000,000円 | 収入金額−900,000円 |

| 110万円超〜330万円以下 | 収入金額−1,100,000円 | 収入金額−1,000,000円 | 収入金額−900,000円 |

| 330万円超〜410万円以下 | 収入金額×0.75−275,000円 | 収入金額×0.75−175,000 | 収入金額×0.75−75,000 |

| 410万円超〜770万円以下 | 収入金額×0.85−685,000円 | 収入金額×0.85−585,000円 | 収入金額×0.85−485,000円 |

| 770万円超〜1,000万円以下 | 収入金額×0.95−1,455,000円 | 収入金額×0.95−1,355,000円 | 収入金額×0.95−1,255,000円 |

| 1,000万円超 | 収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 | 収入金額−1,755,000円 |

【改正前】公的年金等に係る雑所得の金額

| 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |

|---|---|

| 120万円以下 | 0円 |

| 120万円超〜330万円未満 | 収入金額−1,200,000円 |

| 330万円以上〜410万円未満 | 収入金額×0.75−375,000円 |

| 410万円以上〜770万円未満 | 収入金額×0.85−785,000円 |

| 770万円以上 | 収入金額×0.95−1,555,000円 |

▽課税年度の初日が属する年の前年の12月31日時点での年齢が65歳未満の方

【改正後】公的年金等の雑所得の金額

| 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等を含めない合計所得金額 | ||

|---|---|---|---|

| 1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 | 2,000万円超 | |

| 40万円以下 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 50万円以下 | 0円 | 0円 | 収入金額−400,000円 |

| 60万円以下 | 0円 | 収入金額−500,000円 | 収入金額−400,000円 |

| 60万円超〜130万円以下 | 収入金額−600,000円 | 収入金額−500,000円 | 収入金額−400,000円 |

| 130万円超〜410万円以下 | 収入金額×0.75−275,000円 | 収入金額×0.75−175,000 | 収入金額×0.75−75,000 |

| 410万円超〜770万円以下 | 収入金額×0.85−685,000円 | 収入金額×0.85−585,000円 | 収入金額×0.85−485,000円 |

| 770万円超〜1,000万円以下 | 収入金額×0.95−1,455,000円 | 収入金額×0.95−1,355,000円 | 収入金額×0.95−1,255,000円 |

| 1,000万円超 | 収入金額−1,955,000円 | 収入金額−1,855,000円 | 収入金額−1,755,000円 |

【改正前】公的年金等の雑所得の金額

| 公的年金等の収入金額の合計額 | 公的年金等に係る雑所得の金額 |

|---|---|

| 70万円以下 | 0円 |

| 70万円超〜130万円未満 | 収入金額−700,000円 |

| 130万円以上〜410万円未満 | 収入金額×0.75−375,000円 |

| 410万円以上〜770万円未満 | 収入金額×0.85−785,000円 |

| 770万円以上 | 収入金額×0.95−1,555,000円 |

(3)基礎控除額の見直し |

・納税義務者の合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が逓減(所得が大きいほど控除額が小くなる)されて適用されることとなりました。

・納税義務者の合計所得金額が2,500万円を超える場合には、基礎控除の適用が無くなりました。この場合、基礎控除の適用が無くなることから、調整控除の適用も無くなります。

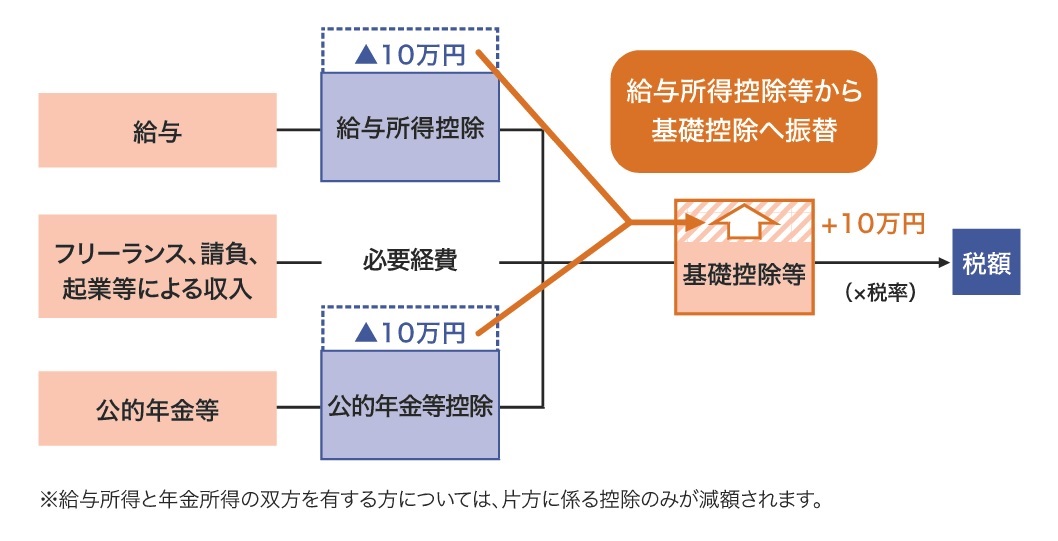

これは、給与所得控除額及び公的年金等控除額が10万円引き下げられることに伴い、引き下げ分の10万円を基礎控除額へ振り替えて、課税される所得への影響を調整するものですが、所得再配分機能の回復などの観点から、合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、基礎控除が逓減して適用又は消失することとなります。

| 合計所得金額 | 基礎控除額 | |

|---|---|---|

| 改正前 | 改正後 | |

| 2,400万円以下 | 33万円 (38万円) | 43万円 (48万円) |

| 2,400万円超〜2,450万円以下 | 29万円 (32万円) | |

| 2,450万円超〜2,500万円以下 | 15万円 (16万円) | |

| 2,500万円超〜 | 0円 | |

給与及び公的年金等控除額の引き下げに伴う基礎控除額への振り替えイメージ(出典:財務省作成 平成30年度税制改正)

(4)所得金額調整控除の創設 |

対象者や控除の詳細は次のとおりです。

1)「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」の双方を有する方への配慮

税制改正により「給与所得」と「公的年金等」の控除額がそれぞれ10万円引き下げられ(双方の所得を有する方は最大20万円控除が減額される)、その振り替え先である基礎控除は10万円の引き上げとなるため、「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」の双方を有する納税義務者の場合、最大10万円課税所得が増額となるため、「給与所得」と「公的年金等に係る雑所得」を同時に有する一定の納税義務者について、所得額の調整(控除)を行うものです。

控除額は、給与所得の金額から差引かれます。

<対象者>

「給与所得」及び「公的年金等に係る雑所得」の双方の所得があり且つその所得の合計額が10万円を超える場合。

<控除額>

給与所得額 (10万円を超える場合には10万円)+ 公的年金等に係る雑所得額(10万円を超える場合には10万円)−10万円

※控除額がマイナスとなる場合には、控除額は0円となります。

2)給与所得控除の上限引き下げに伴う子育て世代等への配慮

給与所得控除の見直しで、控除額の上限となる給与収入額が1,000万円から850万円に引き下げられましたが、納税義務者本人が特別障害者である方又は23歳未満の扶養親族若しくは特別障害者を扶養親族としている方へ負担増加が生じないようにするため、所得額の調整(控除)を行うものです。

控除額は、給与所得の金額から差引かれます。

<対象者>

給与収入額が850万円を超える納税義務者で次のいずれかを満たす場合

・年齢23歳未満の扶養親族を有する方

・特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する方

・納税義務者ご本人が特別障害者である

<控除額>

{給与収入額(1,000万円を超える場合には1,000万円とする)−850万円}×10%

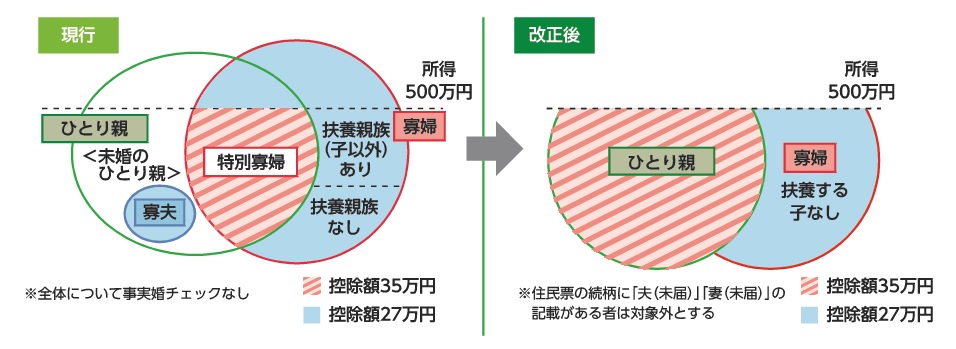

(5)ひとり親控除の創設と寡婦(夫)控除の見直し |

・従来は寡婦(夫)控除として、婚姻歴があることが適用要件の一つでしたが、ひとり親控除では婚姻歴や性別に関わらず「生計を一つにする子」を有する単身者について、以下の要件を満たす場合に適用されます。

<ひとり親の要件>

納税義務者本人が現に婚姻をしていない者のうち次に掲げる要件を満たすもの。

ア)納税義務者本人と生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下である者に限る)を有すること。

イ)納税義務者本人の前年中の合計所得金額が500万円以下であること。

ウ)住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のないこと(事実婚状態ではないこと)。

・ひとり親控除の創設に伴い、寡婦控除が見直され、納税義務者本人の前年の合計所得金額が500万円を超える場合には、寡婦控除の適用はされなくなりました。

ひとり親及び寡婦(夫)控除の改正イメージ(出典:財務省作成 令和2年度税制改正)

▽納税義務者本人が女性の場合

【改正後】ひとり親控除・寡婦控除額

| 配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人の前年中の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |

| 扶養親族 | 「子」有り | 30万円 (35万円) | − | 30万円 (35万円) | − | 30万円 (35万円) | − |

| 「子以外」有り | 26万円 (27万円) | − | 26万円 (27万円) | − | − | − | |

| 無し | 26万円 (27万円) | − | − | − | − | − | |

【改正前】寡婦控除額

| 配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人の前年中の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |

| 扶養親族 | 「子」有り | 30万円 (35万円) | 26万円 (27万円) | 30万円 (35万円) | 26万円 (27万円) | − | − |

| 「子以外」有り | 26万円 (27万円) | 26万円 (27万円) | 26万円 (27万円) | 26万円 (27万円) | − | − | |

| 無し | 26万円 (27万円) | − | − | − | − | − | |

▽納税義務者本人が男性の場合

【改正後】ひとり親控除(改正後は、改正前の寡夫控除はひとり親控除となります)

| 配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人の前年中の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |

| 扶養親族 | 「子」有り | 30万円 (35万円) | − | 30万円 (35万円) | − | 30万円 (35万円) | − |

| 「子以外」有り | − | − | − | − | − | − | |

| 無し | − | − | − | − | − | − | |

【改正前】寡夫控除

| 配偶関係 | 死別 | 離婚 | 未婚 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 本人の前年中の合計所得金額 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |

| 扶養親族 | 「子」有り | 26万円 (27万円) | − | 26万円 (27万円) | − | − | − |

| 「子以外」有り | − | − | − | − | − | − | |

| 無し | − | − | − | − | − | − | |

(6)給与及び公的年金の所得控除から基礎控除への振替による所得や控除に関する調整 |

1)扶養親族等の所得要件の変更

| 扶養等の種別 | 合計所得金額の要件 | |

|---|---|---|

| 改正前 | 改正後 | |

| 配偶者控除 | 38万円以下 | 48万円以下 |

| 一般扶養 | ||

| 特定扶養 | ||

| 老人扶養 | ||

2)配偶者特別控除が適用できる配偶者の合計所得金額の範囲の変更

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 38万円超123万円以下 | 48万円超133万円以下 |

3)勤労学生控除が適用できる合計所得金額の範囲の変更

| 改正前 | 改正後 |

|---|---|

| 65万円以下 | 75万円以下 |

4)均等割・所得割の非課税限度額の変更

○障害者等に対する非課税措置

納税義務者が普通障害、特別障害者、未成年、寡婦、寡夫(※)又はひとり親に対する非課税措置の対象となる合計所得金額の限度額が次のとおり引き上げられました。

| 要 件 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 普通障害者 特別障害者 未成年 寡婦(寡夫※) | 125万円以下 | 135万円以下 |

| ひとり親 | − | 135万円以下 |

○均等割・所得割の非課税限度額

市民税・県民税の均等割・所得割の非課税限度額が次のとおり引き上げられました。

| 均等割の非課税限度額 | |

|---|---|

| 改正後 | ・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 【扶養親族なし】38万円 【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+10万円+16.8万円 |

| 改正前 | ・前年の合計所得金額が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 【扶養親族なし】28万円 【扶養親族あり】28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+16.8万円 |

| 所得割の非課税限度額 | |

|---|---|

| 改正後 | ・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 【扶養親族なし】45万円 【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+42万円 |

| 改正前 | ・前年の総所得金額等が次の金額以下の方。 ※扶養親族等の有無で非課税の限度額が変わります。 【扶養親族なし】35万円 【扶養親族あり】35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の数の合計+1)+32万円 |

.jpg)